灌溉渠排的污水

医药行业已经成为环保违规的高发领域。在政策严控之下,一些污染企业并没有死掉,而是沿着从东部向西部、从南方到北方、从沿海发达地区到内陆欠发达地区的路径迁移,向老少边穷地区挺进。其背后隐藏着怎样的真相?

田野小道边筑起约两米的土坝,迈上土坝,一股冷腥的臭鸡蛋味道扑鼻而来,映入眼帘的是一望无际的、大片污水汇成的褐色“湖面”,和高远湛蓝的天空形成了鲜明的对比。湖中错落着零星的枯萎的红柳,像奄奄一息的溺水者……这是中央人民广播电台中国之声报道中的内蒙古托克托县的“污水湖”场景。尽管公众已对国内接连不断的环境污染产生了“审丑疲劳”,但这起超乎想象的污染事件还是引起了广泛的关注。

报道中,石药集团中润(内蒙古)公司等企业排放的污水,沿着解放初期挖的黄河灌渠污染了流经的多个村庄,水量之大以至于离奇地形成了多个污水湖。其中在管地营村附近的土地,污水湖面积居然高达“五六千亩”。

不得不说,医药行业已经成为环保违规的高发领域。继去年闹得沸沸扬扬的哈药“环保门”之后,新年伊始,在环保部公布的去年年末被挂牌督办的15家企业中,有10家都是制药相关企业,更包括了2家上市公司。而盘点近年来的重大污染事件可以发现,“老少边穷”地区正成为高污染企业的迁徙地与污染事件的频发地。而污染企业之所以向“老少边穷”地区悄悄迁徙,是缘于发达地区对污染的容忍度越来越低。如广东、浙江、江苏、山东等多地的招商引资部门明确表示拒绝“两高(高耗能、高污染)”企业。大约从2005年开始,珠三角、长三角等发达地区以及其他发达城市即着手建立环保淘汰机制,清剿污染大户,叫停关停一批污染严重的企业。

但一些污染企业并没有死掉,而是沿着从东部向西部、从南方到北方、从沿海发达地区到内陆欠发达地区的路径迁移,向老少边穷地区挺进。如内蒙古托克托“污水湖”污染事件中的排污大户石药集团中润(内蒙古)公司(以下简称“石药”),就是在河北遭到抵制后,搬迁到了托克托县。

污染大户向“老少边穷”挺进,只因污染成本低

据统计,近六年来,中国发生15起重大水污染事故,其中超过半数发生在“老少边穷”地区,如轰动一时的陕西省凤翔县儿童血铅超标事件,云南曲靖铬污染事件等。重大污染频频现身“老少边穷”地区已成为一种“现象”。

制药行业是国家进行化学耗氧量、氨氮排放监管的重点行业之一。环保部公开数据显示,2009年中国制药工业总产值占全国GDP不到3%,而污染排放总量却占到了6%。而在各类药品中,原料药属高污染、高耗能产业,对大气、水域的污染尤为严重。

某药企业内人士向记者透露,与企业高污染、高耗能紧紧伴随的往往是低利润率和低技术含量等问题。但排污大户们向中西部内迁,并不是因为用工成本提高,而是因为治污成本太高。

一般而言,高污染水中内含大量蛋白,色素,有机溶媒,重金属,硫酸根,氯离子等。其进行治理需要经过十几个环节,大致流程是:预处理——分离固体高污染物(固体废物还得再处理)——酸化氧化——化学处理——厌氧处理——分离固状物——好氧曝气处理——接触氧化——分离固状物——沉淀——出水。由于工艺流程长,每一步还要加化学药剂,如絮凝剂,碱式氯化铝,脱色剂,沉淀剂,氧化剂,还原剂,净化剂等。这种情况下,企业治理成本都在20~50元/吨,假如中水回用,成本还要翻上一翻。

以石药为例,根据托克托县官方网站2011年1月1日公布的产量——年产4000吨青霉素工业盐、2000吨6-APA和4000吨阿莫西林原料药来推算,其每天要排5000~6000立方的污水。这样产能规模的企业,如果要规规矩矩治理,按国家标准排放,污染处理设施还要投资2~3个亿,每年的运行费也得1~2个亿。即便按托克托工业开发区管委会副主任肖文伟描述的治污成本——“每吨四五十元”粗略计算,石药每天的治污成本也二三十万,一年也近一个亿。

早在2010年,环保部颁布了《制药工业水污染物排放标准》。新标准中,主要指标均严于美国标准,例如发酵类企业的COD、BOD和总氰化物排放要求与最严格的欧盟标准相接近,环保门槛上调了一倍多。由于原料药是化学药生产中的污染和能耗大户,一直是环保部门重点污染监控的目标。

据了解,目前大部分药厂都达不到这个标准。这之前上海的原料药在全国的实力是很强的,但在这个标准颁布后,上海已经选择全线退出原料药的生产。

上海某药企的负责人曾直言,上海市政府的监管更加严格,而如果严格按照新标准进行管理,大部分药厂的环保处理都远不达标,所以上海已经放弃了原料药的生产。

与此同时,由于各地政府环保监管力度不同,越来越多的原料药企业已经逐步将生产向中西部地区转移,包括安徽、江西等地的一些厂区,已经成为污染的重灾区。

当然,企业治污原本有更彻底、更有效的办法。主管环保排污的肖文伟就直言,像石药集团中润(内蒙古)公司这种生产抗生素的企业,“如果他的技术要用新的手段,那么产生的三废就很少了”。但和高代价治理污染有些相似,引进新技术也需要付出较大的成本。拿青霉素来说,目前青霉素的生产工艺年新月异,特别是2007年以后荷兰最新一代菌种、工艺,其发酵单位高,工艺简单,污染低,但在国内只有个别青霉素企业开始推广。同样以石药为例,目前其使用的主要是东德的技术——德国都合并12年了,远远跟不上时代的发展。如果彻底将其改成目前世界最先进的生产工艺,还至少须再投入3~4亿元的技术改造资金。

治理污染与引进新技术的成本如此之高,在没有足够“动力”的情况下,利益驱动使然,企业自然不会去花“冤枉钱”。#p#副标题#e#

污水口已结成冰上方四个大字赫然写着“防治污染”

不是一家企业的问题,而是一个行业的问题

一位药企老总曾坦言,实际上,污水直排绝不是某一家企业的问题。整个原料药生产行业,真正环保达标的企业不超过20%。业内对废物处理不达标甚至不处理直接排放的企业很多,大部分都是晚上8点到早上6点,将处理不达标甚至未经处理的废水废渣直接排放。“按照现行的环保标准,国内绝大部分原料药生产企业的环保标准都是不达标的,业内80%的企业都在‘直排’废渣废物。”

上海一家药厂的负责人也认同这个说法。他表示,国内大部分原料药生产企业都从事的是最低端的生产,这块是典型的低附加值高污染,一些规模较大的企业,产出量巨大,一天需要处理的废水就有几千吨,这样大的量也为污水处理带来了难度。

根据中国医药进出口商会最新统计数据显示,中国原料药及中间体生产优势明显,不仅品种多,产量大,而且价格便宜。目前中国可生产1500多种化学原料药,产能达200多万吨,约占全球产量的1/5以上。中国已经成为全球最大的化学原料药生产和出口国。

但同时,原料药处于制药产业链的末端,附加值较低,生产过程中产生的废水往往治理难度大且处理成本高昂。

这也是为什么跨国药企纷纷将原料药生产转移到中国、印度等发展中国家的重要原因,许多药企已经不在欧洲本地设厂生产化学原料药,尤其是青霉素工业盐类等大宗原料药。

而很多地方政府考虑到企业纳税,考虑到GDP,对于环保管理往往流于表面,这也造成很多企业有恃无恐,“这个地方不让我排,我换个地方继续排放。”

制药企业不愿在治污方面多投入,还由于低端原料药利润微薄,企业升级能力有限,不得不继续在低端市场竞争。

“中国的原料药企业不应该像现在这样互相进行低价竞争。如果所有的企业都提价10%用于环保投入,我想对整个行业的改变是非常大的。”浙江药厂的一位老总曾这样说道。

高污染从发达国家移到中国,从东部移到西部

和治污成本高相对的是,企业的违法成本极低。专家研究得出的结论是——我国环境违法成本平均不及治理成本的10%,不及危害代价的2%。按托克托村民的说法,“放一天(污水)给(村里)4万,每年在我们村范围内放15天。要(轮流)放到好多个地方……”

也就是说,企业污水排放到村周围田地变成污水湖,大约每天只需付出4万多元(加其他费用,如公关费用等)的成本。

还是以石药为例,其排放的污水大约能占总污水量的一半,则其违法排污的成本每天只有2万元左右,和治污的保守数字二三十万元相比,云泥之别。

让企业更加肆无忌惮的是,监管部门的不作为甚至纵容。中国之声的报道中有一个细节,号称“世界上最大的抗生素生产企业”的石药集团早在2004年就在托克托县工业园区投资建厂,石药距离最终端的“污水湖”约23公里,而其间埋下约23公里长的地下排污暗道。令人不可思议的是,管道和蓄水池竟是政府给污染企业“专门量身定做”的。

“宁可毒死,不能穷死”是不少地方主政者的惯性思维,“惟GDP至上”的畸形发展观、片面的政绩观,往往使得环境监管形同虚设。一些政府与企业之间形成了一条“利益链”,面对长期以来的污染问题政府只是“睁一只眼、闭一只眼”,企业缺乏增加环保投入的必要外在压力。

一组可供参考的数字是,据媒体报道,浙江台州椒江两岸的医药化工园区,多年来因废水、废气污染而一直饱受市民诟病。当地2010年全市共处罚污染企业718家,罚款金额2916万元,平均每家罚款仅4万元。而4万元对于企业来说,连挠痒都算不上。

此前有数据统计表明,在欧美发达地区,污染较大的原料药环保成本投入一般占企业总成本的1/3,而国内企业一般只占1/6。有业内人士指出,很多的制药企业在环保投入上,可能比这更低,因为尽管标准严格,但违法成本很低,导致企业铤而走险。

专家指出,从世界范围来看,中国目前的高污染企业很多承接自欧美发达国家的“污染大转移”,而如今在国内,也正在经历着相似的过程,中西部欠发达地区承接沿海发达地区的“污染大迁徙”。从国内治污力度看,越是老少边穷地区,监管越松。而哪里监管松,高污染企业就往哪里钻。

2011年末,中国政府网发布了《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》。《规划》提出要切实解决四大突出环境问题,具体包括:改善水环境质量、实施多种大气污染物综合控制、加强土壤环境保护、强化生态保护和监管。在环境问题越来越受关注的当下,地方特别是老少边穷地区的科学发展亟须破题。

而对企业来说,通过技术革新、技术创新实现企业的升级改造、战略转型,正是中央所大力倡导的,也是转型期的中国最需要的。这既是企业自身发展的需要,也是企业应负的社会担当。

但,从这些企业向“老少边穷”地区迁徙的那一刻起,就说明他们并没有低碳、节能、降污的打算,而是准备“将污染进行到底”。#p#副标题#e#

一个老人从污水湖旁走过

环境损害赔偿,存法律“短板”

遏制污染企业在老少边穷地区的蔓延,在监管失语的情况下,更多还要依赖法律的手段。但目前,中国对于因环境损害如何赔偿缺乏完整的法律体系,只是在单行法律、法规中有零星的规定。

“污水湖”污染事件中,村民们在多次向环保部门、地方政府举报遭漠视后,因为缺乏法律救济,一度陷入茫然无奈之中。

而对于污染企业来说,法律的震慑力也并不明显。北京大学环境法学教授汪劲曾统计发现,1998年到2002年这5年,中国重特大环境污染事故发生了387起,只有25起被追究了重大环境污染事故犯罪。2003年到2007年,中国发生重特大环境污染事故90多起,被追究违法犯罪的仅12起。

污水湖污染事件中,据中国之声报道,记者提取的官地营村村民喝的机井水水样,经国家食品质量安全监督检测中心检验后发现,共有包括异臭、异味在内的4项指标不符合国家饮用水标准。其中,砷含量是国家饮用水标准上限的4.8倍,氟化物含量是国家标准上限的1.8倍。而长期饮用高氟水,可以诱发氟斑牙、氟骨症,长期氟中毒导致氟骨症的人有时候会出现手指关节变形或者脊椎变形,驼背;长期饮用高含量的砷的水,则会导致多脏器的损伤以及肿瘤发病率的明显上升。

国际癌症研究机构已经确定砷为致癌物,它对DNA的损伤,对肿瘤细胞的促生都有很大的作用。一些村民已出现了疑似关联症状,如咳嗽、气喘,癌症发病率高等。这种情况下,村民能否得到赔偿,能得到多少赔偿?

形势并不乐观。环境污染对人体健康的损伤比较特殊,一方面具有滞后性,另一方面不具直接关联性。而且,环境对人体健康的损害是一因多果、多因异果。对人体健康的危害,有些甚至要过几十年才能发现。

而在我国现有的法律中,《民法通则》、《侵权责任法》、《环境保护法》等确立的制度不仅十分原则、抽象,还只对环境损害赔偿做出了规定,缺少对人体健康损害赔偿的相关内容,一些重大的环境损害也未纳入其中。这些笼统简单的规定缺乏可操作性,使环保行政主管机关以及人民法院在处理环境损害赔偿纠纷时无具体规则可循,许多事实基本相同的案件,其赔偿结果差异很大。

曾担任湖北省高级人民法院副院长的全国人大代表吕忠梅调研发现,中国环境损害案件的审理正陷入困境——法官在环境污染损害方面的知识不足,在司法的各个环节,不管是立案、判决、审理、执行,都存在困难。“尽管各地采取了很多措施,但这种情况没有得到根本改善,防止造成损害的机制没有,如何消除应对的机制没有,赔偿的方法也没有,结果是污染企业跑了,只留下居民受害、政府负责、国家埋单。”

公开资料显示,近年来中国环境投诉逐年增多,但环境纠纷司法救济途径相对滞后,环境诉讼案件数量并未出现相应的增长,仍然存在环境犯罪没有被依法追究、环境受害者的合法权益得不到有效保护的情况。

而在美国,如果一个污染企业造成环境损害,环保署会联合司法部代表国家对该企业提起损害赔偿民事诉讼。赔偿范围非常广泛,除了实际污染损失外,还包括“恢复和清污费用”,通常这笔费用是一项天价赔偿,相当于要把生态恢复到破坏之前的情况,如果企业不能负担就会破产。

包括吕忠梅在内的多位专家呼吁,中国应制定一部完善的《环境损害赔偿法》,建立完善的环境损害赔偿制度体系。

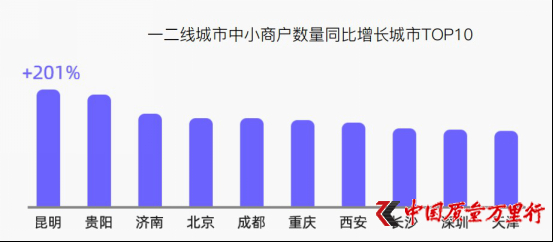

一个令人鼓舞的情况是,近年来,贵阳、无锡、昆明等地纷纷设立环保法庭,环境司法的大门已经打开。相信假以时日,该是对排污大户们“亮剑”的时候了。

京公网安备11010502034432号

京公网安备11010502034432号